| 明治34年 (1901) |

マルコーニが大西洋横断無線電信の実験に成功 |

| 大正元年 (1912) |

アメリカで無線法ができ、アマチュアの実験は1,500kHz以上の周波数が使用可能 |

| 大正14年 4月(1925) |

国際アマチュア無線連合(IARU)創立 |

| 大正15年 6月(1926) |

日本アマチュア無線連盟(JARL)設立(盟友37名) |

| 昭和 2年 9月(1927) |

草間貫吉(JXAX)が初のアマチュア無線局の免許を取得 |

| 昭和 4年 1月(1929) |

アマチュア無線の規定が確立され、呼出符号を付与 |

| 昭和 9年 3月(1934) |

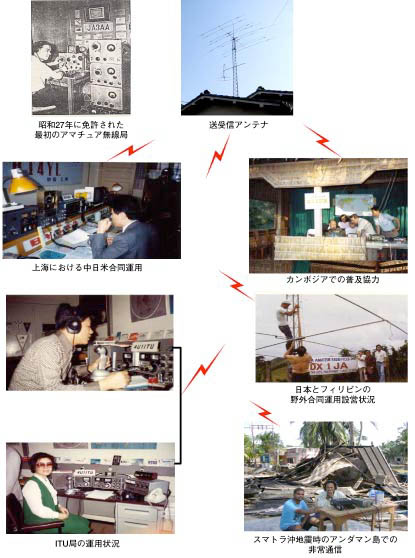

函館大火で橋本数太郎(J7CB)により、わが国初のアマチュアによる非常通信実施 |

| 昭和16年12月(1941) |

太平洋戦争開戦と同時に私設実験局の運用禁止 |

| 昭和25年 6月(1950) |

電波法施行 |

| 昭和26年 6月(1951) |

第1回目のアマチュア無線技士従事者免許の国家試験実施 |

| 昭和27年 7月(1952) |

JA1AAを初めとする30名に予備免許がおりる、アマチュア無線再開 |

| 昭和33年 5月(1958) |

電信級及び電話級アマチュア無線技士の資格が新設 |

| 昭和34年12月(1959) |

JARL、社団法人として認可 |

| 昭和36年12月(1961) |

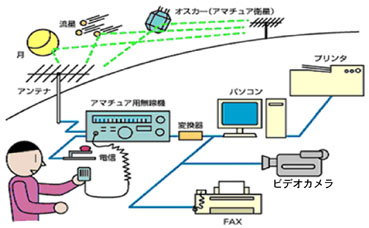

世界初の(米)アマチュア衛星「オスカー1号」打ち上げ成功 |

| 昭和45年 3月(1970) |

日本初の特別記念局(JA3XPO)が大阪万国博覧会で免許 |

| 昭和57年 3月(1982) |

レピータ局(アマチュア局の中継用無線局)の開設が認められ、JR1WAが免許 |

| 昭和57年 7月(1982) |

アマチュア無線技士の操作範囲が改正され、電信級、電話級の資格者にも画像通信、データ通信が許可 |

| 昭和61年 8月(1986) |

日本初のアマチュア衛星「ふじ」打ち上げ成功 |

| 平成 2年 2月(1990) |

アマチュア衛星「ふじ2号」打ち上げ。無線従事者の資格制度が改正され、電信級が3級、電話級が4級になる

|

| 平成 8年 4月(1996) |

2級〜4級アマチュア無線技士の操作できる空中線電力が引き上げられる |

| 平成 8年 8月(1996) |

アマチュア衛星「JAS-2」(日)打ち上げ成功 |

| 平成10年 5月(1998) |

アマチュア無線の公衆通信網への接続(フォーンパッチ)が許可制度導入 |

| 平成12年 3月(2000) |

国際宇宙ステーションのアマチュア無線局との通信に小・中学生の無資格操作が可能となる |

| 平成16年 2月(2004) |

アマチュア無線のデジタル通信方式(D-STAR)の運用開始 |