|

外国における受信を目的として行われる放送です。放送には遠方まで届く短波が主として使われていますが、最近は人工衛星を用いた国際放送も行われています。

略 史(短波国際放送)

| 昭和 2年 3月(1927) |

オランダが初めて短波により東インド諸島向けに放送開始 |

| 昭和 9年 6月(1934) |

国際電信電話株式会社の名崎送信所から短波により満州、朝鮮と台湾へ外地連絡放送開始 |

| 昭和10年 6月(1935) |

北米西部とハワイ向けに14.6MHzにより海外放送(ラジオトウキョウ)開始 |

| 昭和12年 (1937) |

北米東部、ヨーロッパ、シンガポール、ジャワ向け短波放送開始 |

| 昭和16年 (1941) |

外地連絡放送を東亜中継放送と改め、対象地域を中国と南方占領地域にも拡大 |

| 昭和20年 (1945) |

進駐軍により海外放送禁止。在外部隊向け放送開始 |

| 昭和27年 2月(1952) |

北米、華北、華中、フィリピンとインドネシア、インド向けに海外放送(ラジオジャパン)開始 |

| 昭和35年 9月(1960) |

国際放送用周波数の全面的変更 |

|

平成17年現在、ラジオジャパンが日本語と英語により放送を行っている対象地域、周波数帯等は下表の通りです。

| 対象地域 |

周波数と放送時間(1日当たり) |

中継点 |

| 東南アジア |

7、11、13、17MHz帯、22時間 |

一部シンガポール |

| アジア大陸 |

6、9、11、15、17MHz帯、22時間 |

|

| 南西アジア |

11、15MHz帯、10時間 |

一部シンガポール |

| 北米 |

6、9、11、13、17MHz帯、18時間

|

一部カナダ |

| 中米 |

9、11、13、17MHz帯、10時間 |

一部ギアナ |

| 南米 |

9、11、15、17、21MHz帯、9時間 |

一部ギアナとアセンション |

| ハワイ |

9、17、21MHz帯、7時間 |

|

| 大洋州 |

6、7、11、17、21MHz帯、16時間 |

一部シンガポールとスリランカ |

| ヨーロッパ |

6、7、9、11、17MHz帯、10時間 |

一部イギリス |

| 中東・北アフリカ |

6、9、13、17MHz帯、9時間 |

一部イギリス |

| アフリカ |

11、15、17、21MHz帯、7時間 |

ガボンとアセンション |

|

|

|

| 国際放送のスタジオ |

国際放送の送信設備(100kW) |

|

| 国際放送を行なう調整室 |

|

|

|

国際放送に使用されているLP(対数周期)アンテナ(左)とカーテンアンテナ(右)

|

|

| 国際放送の送信所及び中継所と放送対象地域 |

|

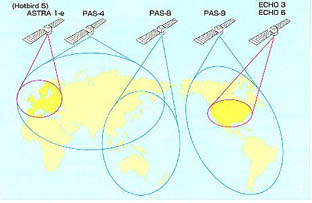

国際放送は、短波帯による他、衛星を利用して映像放送も実施しています。

|