|

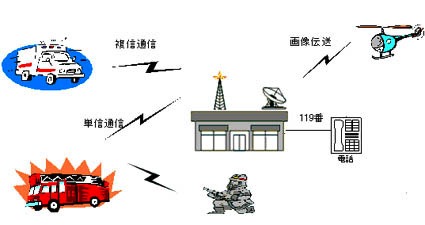

東京消防庁及び全国市町村の消防本部、消防署に設置した基地局と消防・救急車等の移動体との間で、災害の発生時の対策をはじめ急病人や事故に遭った人の病院への救急搬送活動、その活動のための情報収集を行っています。

|

|

注:

救急車の無線は、病人搬送中、病院の指示を受ける必要があるため、公衆電話網に接続可能な複信方式としています。

|

略 史

| 昭和25年(1950) |

30MHz帯の移動無線システムを消防に導入(6大都市)。 |

| 昭和28年(1953) |

中短波帯(2MHz帯)の無線機を導入 |

| 昭和29年(1954) |

同報無線局及び超短波帯(150MHz帯)による本部と署との間の通信回線の整備を全国的に進める |

| 昭和42年(1967) |

東京消防庁や政令指定都市の消防局は、ヘリコプタによる画像伝送を導入 |

|

消防無線設備

消防・救急用周波数は、現在150MHz帯を使用しています。

消防活動の通信は、原則として市町村地域で使用する周波数(市町村波)を使用しますが、災害の規模により他の地域に応援のために出動する場合、県内共通に使用できる周波数(都道府県共通波)及び全国共通に使用できる周波数(全国共通波)を使って円滑に協力が出来る体制になっています。

消防・救急用無線は、これまでアナログ通信方式による音声主体の運用が行われてきましたが、近年のデータ伝送等の多様化する通信ニーズへの対応や周波数の有効利用の観点などから、消防・救急用無線についても、平成28年5月31日までの期間において、全ての消防本部が260MHz帯周波数によるデジタル通信方式化を進めていくこととなっています。

|

|

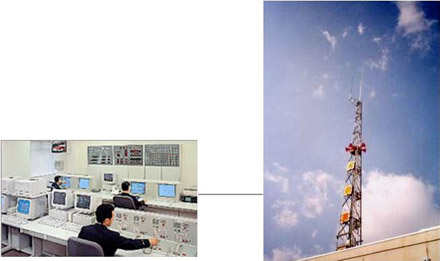

消防司令室の例

|

消防本部基地局アンテナ

|

○ 消防移動無線設備の例

|

|

|

| 消防車の無線機は中央 |

消防・救急用無線機の例(車載用、携帯用) |

|