|

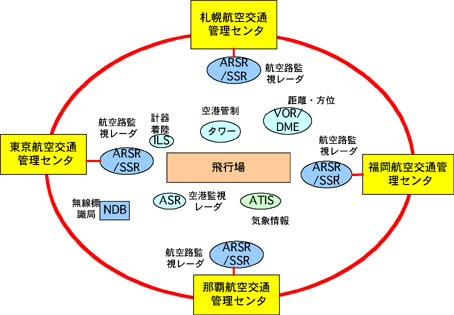

航空保安に関する航空交通管制のシステムは、東京、福岡、札幌、那覇の4つの管制区に置かれた航空交通管理センタにより、航空機に対する航空路管制が行われています。各センタは、マイクロ波固定通信回線で結ばれています。

航空無線設備には、航空機に搭載されている無線機と、航空機に対するする管制無線があります。

航空保安無線には、航空機の安全運行を援助するための情報を提供するシステムとして、①無線標識(NDB)、②方位及び距離情報を提供するVOR/DME、③計器着陸装置ILS等があります。

航空管制に関する無線には、航空機の航行の安全と円滑な運行を図るため、航空交通管制機関と航空機との間で行われる、地上からの誘導やアドバイス、航空路や空港の気象情報などを提供するシステムとして、①超短波(VHF)無線電話、短波(HF)無線電話、②計器飛行方式(IFR:Instrument Flight Rules)の航空機に対し、離陸上昇、着陸降下の進入路管制を行うための、空港監視レーダ、航空路監視レーダ、二次監視レーダ等があります。

航空通信の概要は次図のようになります。

略 史

| 昭和 4年 4月(1929) |

逓信省が東京、大阪に無線電信局を開設、航空通信業務を開始 |

| 昭和 5年 2月(1930) |

日本航空輸送(株)が、しらさぎ、はと、かりがね、つばめ、の4機に無線電信機を装備しテストを行う

日本航空輸送(株)運用開始、年末までに16局開局 |

| 昭和16年 (1941) |

無線標識の運用開始(中波無線標識局) |

| 昭和20年 8月(1945) |

敗戦、民間航空機の保有、運行、製造、研究が禁止される

日本国内の航空交通管制は駐留米軍によって行われる |

| 昭和25年 6月(1950) |

国内運送事業法が公布され国内航空運送が再開(昭和26年10月JAL木星号が羽田―福岡間を初飛行) |

| 昭和27年 7月(1952) |

羽田空港の運営開始(米軍から返還され運輸省が運用管理)

民間航空輸送の再開、無線設備の義務化、免許無期限、聴取義務等電波利用の制度が整備される

日本航空(株)てんおうせい号、きんせい号に電波法に基づく最初の航空機局が開設される |

| 昭和29年 2月(1954) |

日本航空(株)国際線運行開始。 |

| 昭和34年 7月(1959) |

航空交通管制業務の全面開始(国内航空路の管制権が米軍から日本に引き継がれた) |

| 昭和37年 (1962) |

高々度管制業務開始(三沢、入間、大阪、福岡) |

| 平成 2年 4月(1990) |

VHF空地データリンクサービス開始

12月にインマルサット衛星通信サービス開始 |

|

|