|

携帯無線電話は、日本では昭和54年に当時の日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)が開始した自動車無線電話サービスに端を発しています。

このシステムは、多数の基地局の無線ゾーンを蜂の巣の様に切れ目なくつなぎ合わせたサービスエリアを面的に構築し、この無線ゾーン内の移動体は、近くの基地局を介して公衆通信回線網内の加入電話、あるいは、他の移動体と接続して通信を行う仕組みになっています。

サービス開始当初の一つの基地局の無線ゾーンは、自動車が対象の通信であったため、直径約5~10kmの中ゾーンでした。しかし、その後技術の進歩により移動機は人間が携帯できるよう小型化、小電力化が図られた結果、無線ゾーンは約500m~1kmと小さくなり、現在のような携帯無線電話へと発展してきました。更に、需要に応じて無線ゾーンは、益々小さくなりマイクロセル、ピコセルへと発展しています。

略 史

昭和54年12月

(1979) |

日本電信電話公社(後のNTT)東京23区で自動車電話サービス開始

NTT方式(800MHz帯 25kHzアナログ方式) |

昭和60年 4月

(1985) |

電気通信自由化。NTT民営化及び電気通信事業者の新規参入可能となる。 |

昭和63年 5月

(1988)

12月 |

東京23区でNTT大容量方式の秘話サービス開始(狭帯域化)

日本移動通信(株)IDO(現KDDI)、東京23区でサービス開始 |

平成元年 7月

(1989)

9月 |

関西セルラー電話(株)(現KDDI)、サービス開始(800MHz帯 25kHz北米方式)

IDOが超小型携帯電話「ミニモ」を提供 |

平成 5年 2月

(1993) |

NTT DoCoMoが800MHz帯デジタル(PDC)方式の携帯・自動車電話サービス開始 |

平成 6年 4月

(1994)

12月 |

携帯無線電話端末売切り制導入

NTT DoCoMo、(株)東京デジタルホン、(株)ツーカーホン関西が1.5GHz帯デジタル携帯・自動車電話サービス開始

IDO(現KDDI)とセルラー各社でローミング・サービス開始 |

平成 7年 4月

(1995) |

関西セルラー電話(株)が800MHz帯デジタル携帯・自動車電話サービス開始 |

平成 8年 1月

(1996) |

(株)デジタルツーカー九州がサービス開始 |

平成10年 2月

(1998) |

セルラー各社(現KDDI)がCDMAサービス開始

NTT DoCoMoインターネット接続サービス開始 |

平成13年10月

(2001) |

第3世代携帯電話導入

W-CDMA、DS-CDMAの2方式、周波数は800MHz帯、2000MHz帯 |

|

(1)携帯無線電話システム回線構成図

携帯電話のシステムは、図のようにセルといわれる無線ゾーンを多数結合し、全体のサービスエリアを構成しています。

携帯電話、あるいは、加入電話からの通話は、交換局を介して接続して行われます。

携帯電話システムの構成概要

(2)基地局設備の例

|

|

|

|

AUの基地局アンテナ

(KDDI提供)

|

|

NTTドコモの

基地局アンテナ

|

(3) 移動端末器

ア 第1世代自動車・携帯無線電話の移動機

① アナログ方式導入当初の移動機

自動車電話導入時の移動機大きさ等

1979年 6,000ml、7kg

1982年 1,500ml、2.4kg

1988年 500ml |

使用周波数帯 :925~940MHz(移動)

870~885MHz(基地)

チャネル数 :600

チャネル間隔:25kHz

空中線電力 :1W/5W

(移動機の受信入力の強さにより

発射電力を切り替える) |

|

② 携帯型移動機(ショルダフォン)

|

|

|

|

|

1986年

|

1988年

|

| |

|

|

|

ショルダフォンの運用

|

携帯が可能になったショルダフォン

大きさ : 500ml

空中線電力: 1W |

|

|

|

③ ハンディタイプの移動機

|

|

携帯型移動機の諸元

大きさ :150ml

方式名称 :NTT大容量方式

周波数帯 :925~940MHz(移動)

870~885MHz(基地)

チャネル数 :2,400

チャネル間隔:6.25kHz(インタリーブ)

空中線電力 :1W |

④ 平成3年頃の携帯電話の端末

イ 第2世代超小型携帯機

平成5年に第二世代のデジタル通信方式(PDC:Personal Digital Cellular)が導入されました。

PDCの通信方式の諸元は、次の通りです。

使用周波数帯 :800MHz帯、1.5GHz帯

アクセス方式 :TDMA/FDD

チャネル間隔 :50kHz(25kHzインタリーブ)

通信速度 :9600bps

移動機の大きさ:1,000ml

| |

○ 携帯電話の進化 |

| |

|

平成5年に導入されたデジタル通信方式の携帯電話は、平成7年にNTTドコモがデジタル方式の特徴を活かした[iモード]サービスを実施したのを皮切りに、EZ、写メール等、携帯電話からインターネットに接続してWebサイトが見られるサービスや、電子メールを送受信するといった携帯電話のインターネット端末が急激に進化しました。 |

|

ウ 第3世代デジタル方式携帯電話

平成13年に導入された第3世代の携帯電話方式は、ITU(国際電気通信連合)が作成した国際標準規格であるW-CDMAとDS-CDMAの2システムでサービスが開始されました。

第3世代の携帯電話の特徴は、伝送速度最大384kbpsのパケットサービスの他、インターネットから音楽、動画配信サービスを受けうことができる等、更に機能の進化を続けています。

第3世代の携帯電話の諸元は、次の様になっています。

| |

使用周波数帯は、800MHz帯、2GHz帯

チャネル間隔:

100kHz又は200kHz(DC-CDSMA)、

50kHz(MC-CDMA)

空中線電力 :0.25W以下 |

|

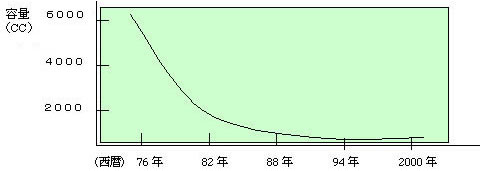

エ 移動機の容量の変化

移動機の容量は、技術の進歩に伴って小さくなっています。その推移を次のグラフに示しました。

|

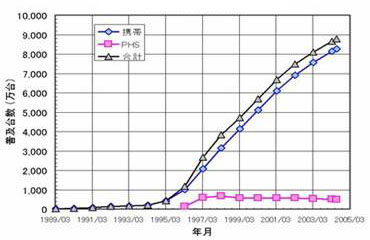

日本における、携帯電話・PHSの普及率

(総務省資料より作成)

|

|

|